リニエ訪問看護ステーションキッズ世田谷

看護師理学療法士

第60回 日本理学療法学術研修大会

こんにちは。リニエ訪問看護ステーション キッズ世田谷の理学療法士の川野です。

5月に開催された第60回日本理学療法学術研修大会で、小児リハビリ分野の講師として登壇する機会をいただきました。

テーマは

「社会的価値を生み出す〜全ライフステージを支える理学療法〜児童発達支援の現場から」

全国の理学療法士が集まる大きな舞台で、日々の訪問リハの実践や、医療的ケア児・発達障害児と接する中で学んできたことをお話しさせていただきました。

小児のリハビリって、実際どんな感じなのか?

「小児のリハビリ」と聞いて、どんなイメージを持たれますか?

・運動というよりも、遊ぶようなことをしている?

・いつからどこまで介入するのかが難しい

・本人とコミュニケーションをとるのが難しそう

そんなふうに思われる方も多いかもしれません。

実際にキッズ世田谷では、NICU退院直後の乳児から、医療的ケアや身体介助を必要とするお子さま、発達障害をもつ学齢期のお子さままで、さまざまな子どもたちと日々関わっています。

そして、それぞれのご家庭にとって必要な支援を、理学療法士(PT)・作業療法士(OT)・言語聴覚士(ST)・看護師が日々連携して提供できるよう努めています。

「遊び」が支援になる。「できた」が未来をつくる

今回の講義では、実際に訪問の現場で取り組んだ支援事例も紹介しました。

・呼吸器をつけたお子さまと一緒に座位練習のなかでボーリングや書き初めをしたり

・入浴動作が難しくなってきたお子さまの福祉用具導入をご家族・看護師と考えたり

・運動のぎこちなさがあるお子さまと、「縄跳びができた!」という達成感を一緒に喜んだり

・アンパンマンが好きなお子さんとおもちゃを使って初めての独歩に挑戦したり

どれも「楽しいからこそ前向きになれる」「できた!が次につながる」

そんな瞬間を作ることができるといいなということをお話ししました。理学療法は、単に心身機能の改善にとどまらず、その子の“生活”や“社会参加”につながっていく支援であると感じています。

小児分野の支援ニーズは、今まさに広がっている

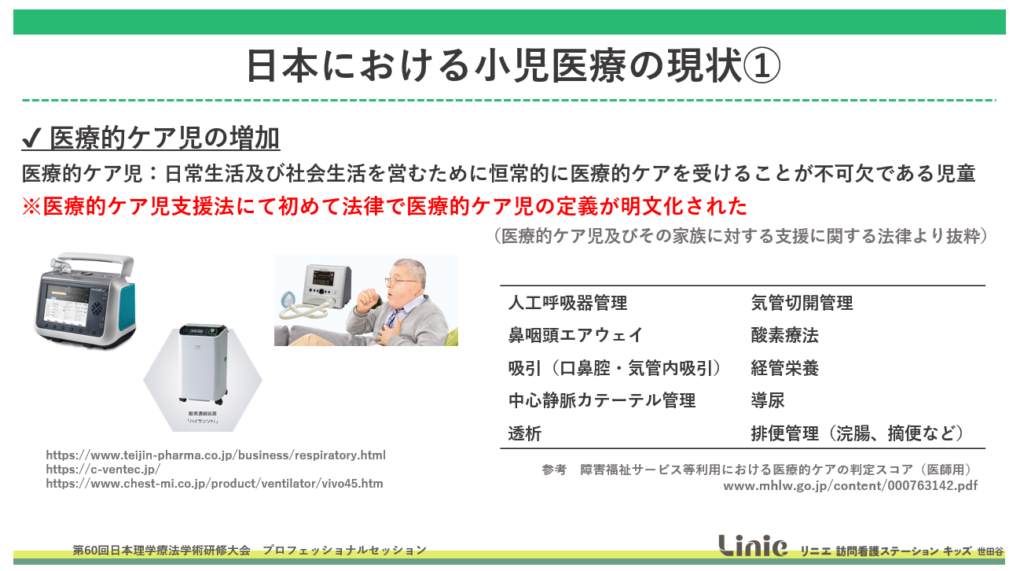

・医療的ケア児の増加(人工呼吸器や気管切開、胃ろう、喀痰吸引などのケアを必要とする児童)

・発達障害児・DCD(発達性協調運動障害)の増加と支援制度の整備

・家族の負担軽減や地域との連携の必要性

こうした社会的な背景から、在宅や地域での小児リハビリの必要性がどんどん高まっています。それと同時に、療法士にも「医療」だけでなく、「教育」「福祉」「心理」など多方面からの視点が求められています。

これからの小児リハビリは「チームとエビデンスで支える時代へ」

発表の中では、近年注目されている以下のような考え方にも触れました。

・F-words(Fitness / Functioning / Friends / Family / Fun / Future)

・Family-Centered Care / Service(家族を中心としたケアやサービス)

・READモデル(目標設定と臨床意思決定)

・課題指向型アプローチ(Task-Oriented Approach)

子どもと家族が主役であること・“楽しい”が支援の質につながること

私たちが行う支援は、エビデンスと経験、そしてチームでの連携が大きなカギを握っていると日々実感します。今回紹介した視点や概念を大切に、全国各地の病院や施設、訪問看護ステーションに広がっていってほしいなとの思いを込めて発表しました。

興味をもった方へ

この記事を読んで、小児分野や訪問リハビリに興味を持たれた方がいらっしゃれば、見学や訪問同行など、ぜひお気軽にお問い合わせください。

▶ 多職種でのチーム支援に興味がある方

▶ 病院やリハビリセンターで「このお子さんは家ではどんな生活をしているんだろう」と思ったことのある方

▶ 地域活動や新しい取り組みに挑戦してみたい方

キッズ世田谷の現場で、私たちや子どもたちと一緒に「できた!」を喜び合いませんか。

▶事業所HP:https://linie-group.jp/office/houmonkango-setagaya/

▶Instagram:https://www.instagram.com/linie_kids_setagaya/

理学療法士 川野